Giornata Mondiale dell’Alimentazione: i numeri che mettiamo nel piatto

Giornata Mondiale dell’Alimentazione: i numeri che mettiamo nel piatto

Evidenze ufficiali e scelte quotidiane per trasformare l’alimentazione in prevenzione.

Ogni 16 ottobre, la Giornata Mondiale dell’Alimentazione ci ricorda che il cibo non è solo nutrimento: è salute pubblica, ambiente, equità. Se guardiamo i numeri, una parte importante delle malattie croniche — quelle che toccano cuore, metabolismo e alcuni tumori — nasce (o si alimenta) da abitudini sbilanciate. La buona notizia? Molto di questo rischio è modificabile, spesso con cambiamenti piccoli ma costanti.

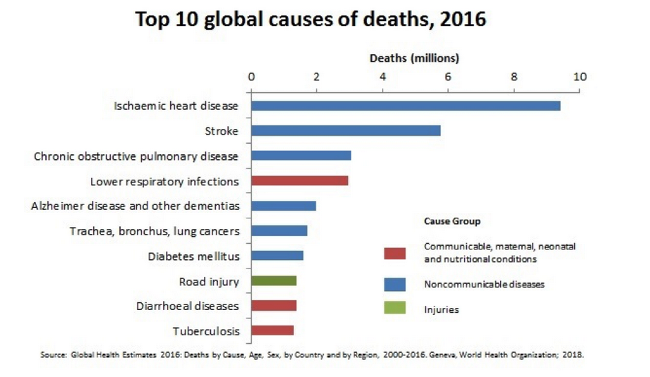

Di seguito un grafico che, seppur del 2016, è ancora molto recente e confermato dalle ultime analisi statistiche e dati dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).

Esaminiamo alcuni punti chiave:

- Nel 2022 in Italia si registrano 721.974 decessi, circa 15mila in più del 2021 (+2%). Il tasso standardizzato per tutte le cause resta sostanzialmente stabile: 90,4 morti ogni 10mila abitanti contro 89,9 del 2021, ma rimane più alto del 9,6% rispetto al 2018-2019; l’incremento dei decessi è dunque dovuto soprattutto all’invecchiamento della popolazione. Le prime cause di morte continuano a essere le malattie del sistema circolatorio (222.717 decessi, tasso 27,0/10mila) e i tumori (174.566, tasso 23,1), che insieme superano il 55% dei decessi.

- 1 decesso su 5 nel mondo è attribuibile a fattori dietetici: il Global Burden of Disease ha stimato 11 milioni di morti nel 2017 dovuti a rischi alimentari (Studio pubblicato su “The Lancet”. [“Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017”. Vol. 393, Issue 10184. May 11, 2019)] e l’ISS (Istituto Superiore di Sanità) riassume gli stessi dati sul pubblico italiano.

- In Europa, i prodotti commerciali dannosi (tra cui cibi ultra-processati insieme ad alcol e tabacco) sono responsabili in toto o in parte di 2,7 milioni di morti/anno. (OMS Europa 2024)

- Italia – eccesso ponderale: nel 2023 il 44,6% degli over-18 è in sovrappeso o obeso. (ISTAT, Rapporto BES 2024)

- Cancro prevenibile: secondo il World Cancer Research Fund, il 40% dei tumori può essere prevenuto modificando fattori come dieta, peso corporeo, attività fisica e alcol.

Questi dati ci mostrano indubbiamente un panorama ampiamente migliorabile, a tratti tragico, ma ci mettono anche a disposizione numeri oggettivi per rinforzare ulteriormente l’idea che molte delle problematiche discusse potrebbero essere prevenute con i giusti accorgimenti sullo stile di vita.

È indiscutibile l’evoluzione tecnologica che è stata protagonista, ed è tuttora, nel panorama sanitario internazionale della continua scoperta di nuovi metodi e strumenti per l’indagine e la diagnostica precoce di una vastissima gamma di patologie ed alterazioni metaboliche; purtroppo però, è altresì vero che, negli ultimi decenni, proprio in virtù di una evoluzione farmacologica e diagnostica impressionante, si è radicata nella popolazione l’idea e la sicurezza che a qualunque problema di salute, la scienza trovi un farmaco miracoloso per contrastarlo.

Prevenzione vs diagnostica precoce.

Al giorno d’oggi, è normale sentir parlare di prevenzione, anzi, ci si riferisce a questa parola in tutti quei contesti in cui l’evoluzione tecnologica degli ultimi decenni ha permesso di scoprire, indagare e diagnosticare in tempi brevissimi ed in stadi iniziali anche le forme tumorali più insidiose. Questo è sicuramente motivo di orgoglio per la scienza ma, siamo davvero sicuri che il termine prevenzione sia adeguato in questi contesti?

- Ministero della Salute (PNRR, Direzione Prevenzione): afferma che la prevenzione più costo-efficace è quella “di popolazione mediante i programmi di screening”, usando “prevenzione” per indicare interventi di diagnosi precoce.

- Ministero della Salute – screening colon retto: pagina istituzionale che spiega la diagnosi precoce e, nello stesso contesto, descrive i programmi di screening offerti dal SSN; la comunicazione pubblica inserisce così l’early diagnosis dentro la voce “screening/prevenzione”.

- ISS – Epicentro (oncologia): definisce esplicitamente la prevenzione secondaria come “diagnosticare la malattia il più precocemente possibile” e presenta i test di screening come strumenti di questa prevenzione, mostrando l’equivalenza semantica usata nella sanità pubblica.

- ISS – BEN (2024): elenca i tre screening organizzati e li qualifica in modo misto: “diagnosi precoce del tumore del seno” ma “prevenzione del tumore del colon-retto”, segno di come “prevenzione” e “diagnosi precoce” vengano usati in modo intercambiabile nella comunicazione ufficiale.

- HTA nazionale (Ministero/PNES) sul tumore del polmone: il “Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012 riconosce la diagnosi precoce del tumore del polmone “come attività primaria nel campo della prevenzione” — formulazione che mette l’early diagnosis sotto l’etichetta prevenzione.

Questi sono solo alcuni dei contesti ufficiali nei quali, in realtà, i due termini vengono utilizzati quasi come sinonimi, quando in realtà celano significati profondamente differenti. La diagnosi precoce, permessa indubbiamente dall’evoluzione tecnologica degli ultimi anni, e motivo di indubbio orgoglio, indica l’identificazione della malattia nelle sue fasi iniziali. La prevenzione invece, dovrebbe riferirsi in modo scientificamente più ampio, a tutti quei contesti clinici e non solo, in cui una patologia potrebbe trovare terreno fertile per il proprio sviluppo, evidenziando quindi quei campi di intervento, attraverso i quali si potrebbe impedire o comunque rendere più difficile l’instaurazione dei processi fisio-patologici essenziali allo sviluppo successivo della malattia.

Da “fattori di rischio” a “strumenti di prevenzione”:

Se per anni abbiamo chiamato dieta, peso corporeo, attività fisica e alcol “fattori di rischio”, oggi conviene guardarli come strumenti: le stesse leve che, se usate con giudizio e consapevolezza, spostano l’ago della bilancia verso la prevenzione. Un linguaggio diverso per un risultato diverso.

Dieta e dati: cosa può prevenire una buona alimentazione?

- CVD (cardiovascular disease): fino a ~80% dei casi è prevenibile. (World Heart Federation)

- Tumori: ~40% dei casi è prevenibile. (World Cancer Research Fund)

- Diabete tipo 2: un intervento intensivo su stile di vita (dieta + attività fisica) riduce l’incidenza del 58% vs placebo. (New England Journal of Medicine)

- Eventi cardiovascolari in persone ad alto rischio: modello mediterraneo ricco di olio EVO e/o frutta secca riduce gli eventi del ~30%. (New England Journal of Medicine)

Queste sono alcune delle stime di riduzione delle malattie, correlate ad un aggiustamento dietetico, l’elenco potrebbe essere molto più lungo.

È chiaro che questo rappresenta un dato astratto, ogni persona è unica e sia costituzionalmente che geneticamente potrebbe essere più propensa o meno allo sviluppo di una determinata disfunzione e quindi patologia che, come tale, richiederebbe una valutazione estremamente personalizzata che non riguarda la trattazione di oggi.

Proviamo però a prendere questi dati e mettiamo in ordine le idee!

Le problematiche cardiovascolari rappresentano forse il gruppo di patologie più comuni al mondo e, seppur siano classificate in diversi sottotipi e includano diverse alterazioni fisiologiche al loro interno, potremmo identificarne una radice comune: la disfunzione endoteliale.

La disfunzione endoteliale, la cui definizione risulterebbe sicuramente troppo complicata, potremmo vederla come l’alterazione dell’omeostasi vascolare, infiammatoria e coagulativa con facilitazione e propensione ai meccanismi biochimici che presiedono a patologie quali ipertensione, ischemia coronarica, trombosi, scompenso ed altre ancora. Un regime alimentare a profilo anti-infiammatorio e antiossidante può contribuire a modulare lo stato infiammatorio sistemico e lo stress ossidativo, sostenendo la funzione endoteliale e concorrendo alla riduzione del rischio cardiovascolare.

Ma non solo. Gli stessi meccanismi – infiammazione cronica e stress ossidativo – sono strettamente coinvolti anche nel diabete tipo 2, dove gli sbalzi glicemici favoriscono il danno dei piccoli vasi fino a interessare organi come il rene (nefropatia diabetica).

In questo contesto, scelte alimentari semplici e costanti nel tempo – più verdura, frutta, legumi e cereali integrali; meno zuccheri e farine raffinate; un uso prevalente di grassi “buoni” come l’olio d’oliva e porzioni equilibrate – aiutano a gestire il peso, a stabilizzare la glicemia e a ridurre lo stress ossidativo. Il risultato è un duplice effetto: da un lato si sostiene la salute dell’endotelio e si limita l’evoluzione dei problemi cardiovascolari; dall’altro si migliora il controllo metabolico del diabete e si proteggono i tessuti più vulnerabili.

In sintesi, un’alimentazione ragionata – intesa come piccoli cambi di abitudini, sostenibili e reiterati – è uno strumento di prevenzione a più livelli: aiuta a ridurre la probabilità che la malattia insorga, a contenerne la progressione quando è già presente e a limitarne le complicanze. Una sensibilizzazione verso il cibo come opportunità e strumento di prevenzione terapeutica, un investimento quotidiano concreto e alla portata di tutti, con effetti che si estendono a una vasta gamma di sistemi corporei.

Luca Gibellini D.O., Biologo e Nutrizionista.