Il sintomo tra dolore, verità e possibilità di trasformazione in psicoterapia

Il sintomo tra dolore, verità e possibilità di trasformazione in psicoterapia

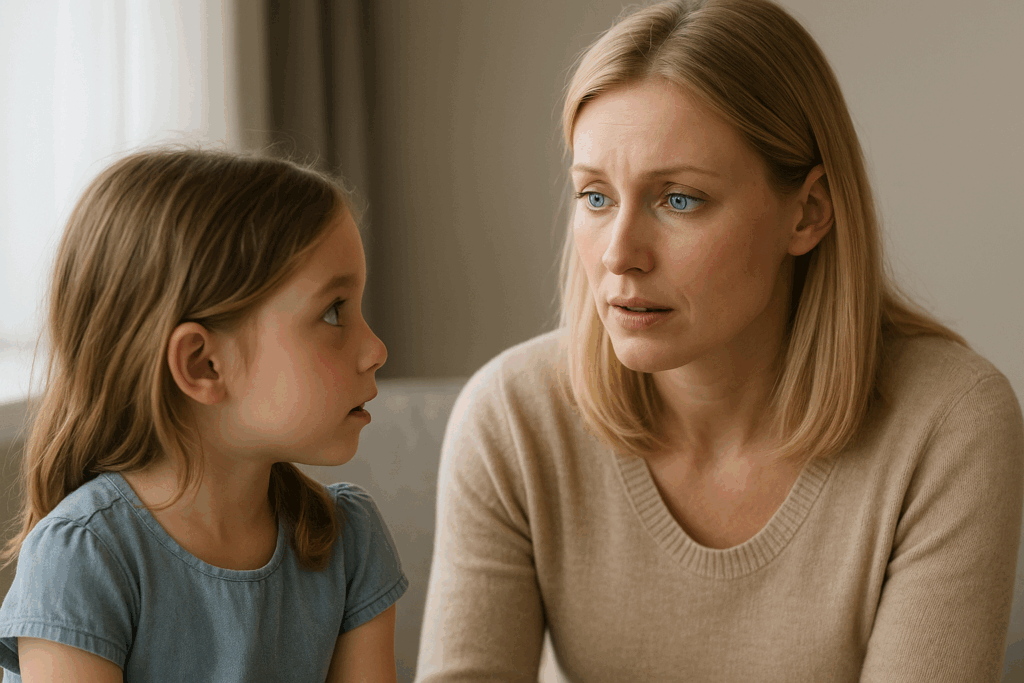

Qualche tempo fa una delle mie figlie, con curiosità diretta e innocente, mi ha chiesto che lavoro facessi. Ho preso un attimo di tempo, un breve respiro per trovare le parole giuste che potessero contenere un senso, una verità semplice ma significativa.

La prima risposta che mi è venuta in mente aveva a che fare con il dolore:

“Mi occupo del dolore delle persone.”

La seconda domanda fu una conseguenza immediata:

“Quindi togli il dolore alle persone?”

A quel punto ho risposto:

“Non proprio, non lavoro per cancellarlo rapidamente, ma per ascoltarlo, comprenderlo e dargli voce. Proprio come quando tu hai un dolore alla pancia e la mamma ti dà una carezza o ti porta dal dottore, io aiuto le persone a trovare le parole per raccontare il loro dolore, perché così può diventare più leggero e meno spaventoso. So che sembra strano, ma anche se il dolore fa paura, è importante ascoltarlo, perché ci dice qualcosa di importante su di noi, su quello che ci serve e su come possiamo essere più felici.”

Il danno della comunicazione moderna alla psicoterapia

In quella risposta si celavano riflessioni su cui mi soffermavo già da tempo. Ritengo che la comunicazione, in particolare quella veicolata dai media e dai social, abbia inferto un danno tanto sottile quanto profondo alla psicoterapia. Essa è stata trasformata in un oggetto di consumo, ridotta a prodotto wellness, a una sorta di coaching dell’Io performante. Questo processo ha svuotato la psicoterapia della sua funzione etica, simbolica e trasformativa, rendendola un semplice anestetico per la sofferenza, un balsamo narcisistico utile solo a “funzionare meglio”.

All’interno di questa narrazione, il sintomo non è più considerato un messaggero di verità del soggetto — come insegna la clinica psicoanalitica — bensì viene silenziato, patologizzato, trattato come un errore da correggere.

Il sintomo come verità del soggetto

Nel lavoro clinico, al contrario, il sintomo non rappresenta un errore, ma è una produzione dell’inconscio. È una domanda che il soggetto rivolge a se stesso, anche quando non dispone ancora degli strumenti per poterla formulare. Sempre più spesso, però, la domanda di cura che riceviamo è il frutto della traduzione di un discorso dominante che promette guarigioni rapide, rimozione dei blocchi emotivi e tecniche per superare l’ansia. Il rischio di questa visione è che si perda completamente di vista il fatto che il sintomo è, prima di tutto, un tentativo soggettivo di risposta alla realtà.

La funzione della psicoterapia

La psicoterapia non ha come scopo quello di generare benessere nel senso conformista del termine. Non è al servizio dell’adattamento, ma della verità del soggetto. Il suo compito non è rendere la vita più performante o più efficiente, ma più vivibile, nel senso più profondo: permettere alla vita di diventare finalmente la propria, e non quella che gli altri si aspettano da noi.

In questa prospettiva, il lavoro terapeutico non mira a eliminare il dolore, bensì ad accoglierlo, a riconoscerlo come parte integrante della nostra umanità. Non si tratta di cancellare la sofferenza, ma di aiutare il soggetto a incontrarla, ascoltarla e riconoscerla.

Il sintomo nella tradizione psicoanalitica

La tradizione psicoanalitica ha da sempre proposto un approccio alla cura che non si limita a estinguere il sintomo come fosse un errore, ma lo accoglie come cifra singolare dell’inconscio, come traccia che parla del soggetto là dove il soggetto stesso non riesce a parlare di sé.

Il sintomo, quindi, non è un semplice disturbo da eliminare. È una formazione del desiderio, una scrittura opaca che chiede di essere letta. Comprenderlo non significa decifrarne il senso manifesto, ma lasciarsi condurre dal suo enigma verso nuove possibilità di soggettivazione.

Il corpo come scena della soggettività

Il corpo, in questo orizzonte, non è un’eccezione. Al contrario, ci offre uno scenario ancora più netto e rappresentativo, perché è un luogo abitato, parlante, attraversato dal desiderio e inquietato dalla mancanza. Quando il soggetto non riesce a dare forma simbolica alla propria sofferenza, quando le parole vengono meno, è il corpo che prende il posto del linguaggio, e che somatizza, urla, diventa teatro di un dramma che non riesce a essere detto.

Il disturbo psicosomatico come fallimento simbolico

Tutto ciò che rientra nella lettura psicosomatica non si limita a spiegare i disturbi fisici come semplici manifestazioni di problemi psichici. È piuttosto il luogo in cui si inscrivono la verità del soggetto, la sua storia, i legami che ha vissuto, le sue perdite e i fantasmi che lo abitano. Trovano espressione nella carne, come una scrittura muta, una lingua che non ha ancora trovato il proprio alfabeto.

Ciò che chiamiamo disturbo psicosomatico è spesso una forma estrema di simbolizzazione fallita. Paradossalmente, non rappresenta un deficit psichico, ma un tentativo di salvezza: una risposta del corpo al rischio di disintegrazione del soggetto. È un modo, per quanto doloroso, per restare vivi.

Il corpo come luogo d’identità

Il corpo non è solo il contenitore del dolore psichico. È anche il luogo in cui si costruisce l’identità dell’individuo, determinando il suo modo di muoversi, di relazionarsi con il mondo e con gli altri. In questa funzione, il corpo diventa uno strumento attivo di soggettivazione.

Il contributo della teoria adleriana: il linguaggio d’organo

La teoria adleriana ci offre un importante vertice d’osservazione, noto come linguaggio d’organo. Qui il corpo non è più semplicemente un oggetto medico, ma si rivela espressione di uno stile soggettivo e di una strategia inconscia.

Secondo Alfred Adler, ogni individuo si confronta sin dalla nascita con una forma di vulnerabilità organica, definita come inferiorità organica: un difetto reale o percepito in una parte del corpo. Ma ciò che davvero conta non è il difetto in sé, bensì il significato che il soggetto vi attribuisce, e l’uso che ne fa nella propria economia psichica.

Il corpo, quindi, non è soltanto il luogo della malattia: è anche lo strumento attraverso cui ciascuno cerca di esprimere il proprio modo di essere-nel-mondo, il proprio stile di vita. In quest’ottica, il sintomo organico diventa un linguaggio: una scelta, inconsapevole ma strategica, con cui il soggetto reagisce al proprio sentimento d’inferiorità e tenta di affermarsi.

Pensiamo, ad esempio, a un bambino che soffre di balbuzie. Attraverso la difficoltà di parola potrebbe esprimere una protesta nei confronti di una situazione familiare oppressiva, oppure un desiderio di non esporsi, di non obbedire, di non acconsentire. Non è l’organo in sé a causare la malattia, ma il progetto soggettivo che utilizza quell’organo per dare forma a un conflitto esistenziale.

Conclusione: il valore del sintomo

Il sintomo, in definitiva, è un linguaggio silenzioso ma eloquente. Ha il potere di mettere in comunicazione il mondo interno e quello esterno del soggetto. Nella sua dimensione tanto psicologica quanto corporea, ci invita ad ascoltare con attenzione le ferite e le tensioni che si nascondono nel profondo dell’individuo.

In questa prospettiva, il corpo diventa un luogo di resistenza e di espressione autentica del soggetto. Riconoscere il valore del sintomo significa aprire uno spazio di ascolto e di cura, in cui il dolore non viene negato, ma accolto come occasione d’incontro con se stessi e di trasformazione.

Credo che ogni pratica clinica responsabile debba attraversare questo passaggio fondamentale, per restituire al soggetto la possibilità di riappropriarsi della propria verità.

Francesca Durante, Psicoterapeuta